イラストの練習を始めた 3年前の自分に早いとこ教えときたいこと

3 年で 150 枚くらい絵を描いたので、描いてきて思ったこと・気づいたことを過去の自分に伝えたい。

3 年前の自分へ

3 年前、僕は画像生成 AI の隆盛を横目に、 「自作ゲームに出す絵を、自分の手で描けるようになりたい」 という夢が諦めきれず、絵の練習を始めた。そこからは定期的にイラストを描くようになって、 成果物はこのサイトや Pixiv なんかに上げている。 「趣味でイラストを描いてます」と言っても差し支えがない程度には習慣化されたと思う。

3 年くらいやっていると、 昔の自分はこれに気づいてなかったよな… とか、 もっと早くこれを知っていたらな… と思うことが色々と出てくる。

言うなれば、 「3 年前のお前がさっさと気づいたほうがよいこと」 シリーズだ。

ここいらでいったん、それらをまとめて言語化しておこうと思う。 もし 3 年前の自分がここに書いてあることを読んだら、「ああ、そういう情報助かるわ〜」と喜んでくれることだろう。

もしかしたら 3 年前の僕の様にこれから絵を始めようと思っている人たちにも、何か参考になることがあるかもしれない。 そうであったら幸いだ。

ちなみに、書いていたら興が乗って壮大なボリュームになってしまったので、読んで頂ける場合は覚悟されたい。

それだけあったのだ、過去の無知な自分に伝えてやりたいことが……

※ 前提情報

- 筆者は仕事と趣味でゲーム開発を行うエンジニア。2025 年 8 月現在 38 歳

- もともと絵は好きなほうで昔から落書き程度のことはやっていたが、専門的な勉強やちゃんとした練習はしてこなかった

- 2022 年 10 月頃から週 1 くらいのペースでキャラクターイラストを描くようになる

- 絵に関連する本や動画を見ることはあるが、基本的には独学で好きに描いているだけ

はじめに断っておくと、この記事に書いたことはきわめて個人的な感覚や経験によるもので、 その道の人から見たら的の外れたことを言っているかもしれない。どうか温かい目で見てやってほしい。

上手くなったか? で言うと、少なくとも 3 年前の君よりは確実に上手くなっている。しかし実感としては「こなれてきた」が近い

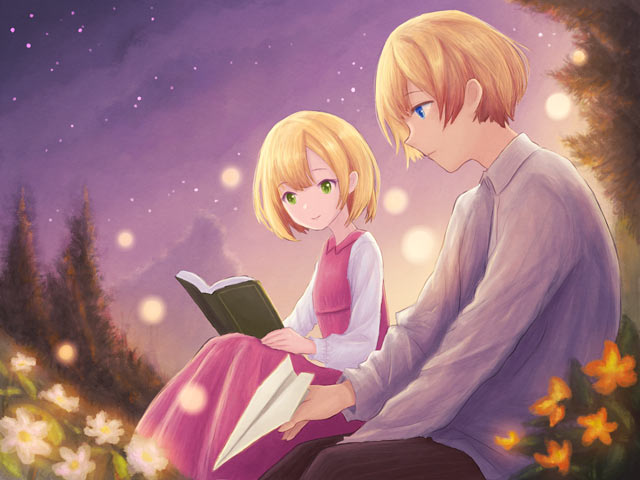

絵の練習前(左)と練習後(右)を並べて見比べてみよう:

絵の評価は主観的なものだが、さすがに右の方が良い絵・面白みのある絵になっていると感じてもらえるかと思う。 3 年前の自分と今の自分を比べると、体感としては以下のような差分がある:

- 顔や体のバランス、構図、色使いなどの 絵を描く基礎能力 が上がった。スポーツで言うと前はヒョロヒョロのもやしっ子だったけど筋トレして 筋肉 がついた感覚

- もともとゲーム用の顔グラフィックを描くというのが目的だったのもあり、胸から上のバストショットばかり描いていたが、 足を含めた全身 を描くことにも挑戦できるようになった

- 以前は人物も描けないのに背景を描くなんてとんでもない、というマインドだったが、今では 背景 を描くことも増えた

- 以前は 「そもそもデジタルイラストってどういう作法で描いたらいいんだ」 レベルだったが、とりあえずそこは通過した。道具の使い方の基礎を覚えて、どう表現しようかを考えるスタートラインに立てた感じ

過去の自分と比べると、相対的には確実に上手くなっていると言える。 ただ、絵の練習を始める前の自分が想像していた「絵の上手い人」のイメージと今の自分の感覚には大きなギャップがある。

以前の自分が想像する 「絵の上手い人」 は、自分の頭の中の理想の絵を思い通りにキャンバスの上に描き起こせる人、というイメージだった。 が、今の自分は 色んな資料を参考にして試行錯誤を繰り返し時間をかけて何とか絵をこしらえている、 といった状態である。 とてもサラサラと思い通りに絵が描けているといったものではない。 また、 まだ自分の描ける範囲のものしか描けない という意識も大きい。 (例えば渋くてかっこいい男性キャラなどは自分はまだ上手く描けない)

なので 3 年前の自分に対しては「絵が上手くなったよ」とは言いづらく、 どちらかと言うと 「やり方がわかってきたわ」「こなれてきたわ」 といった言葉になる。

2 年目くらいから停滞を感じて絶望してくるが、絶望が一周回ると逆に前向きになってくる

絵をあまり描かない素人が定期的に絵を描くようになったので、 最初の 1 年くらいは 「俺結構絵が上手くなってきたかも…!」 みたいな成長実感があった。 RPG でレベル 1 からレベル 2 に上がった時に、相対的にぐっと強くなって楽しい、みたいな感覚だ。

が、2 年目に入ったあたりから 「すごい時間は費やしてるけど、俺これ成長してるのか…?」 みたいな停滞感を感じるようになる。 RPG で、同じ敵を 10000 体くらい倒さないとレベルアップしないような、不毛な感覚。

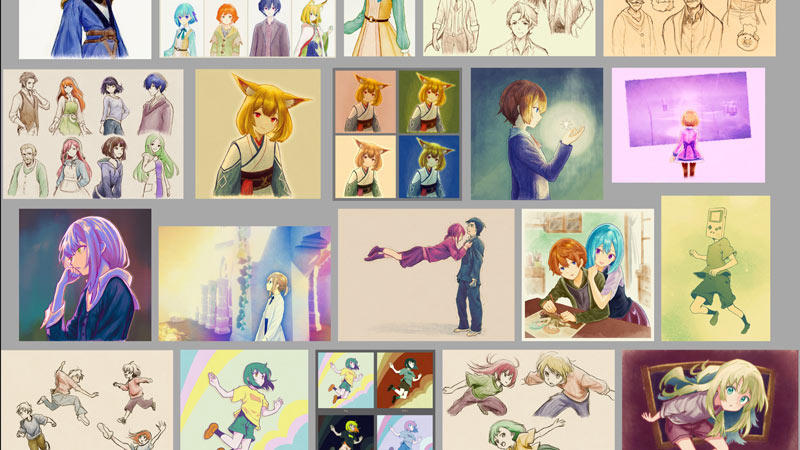

以下に、練習を始めてから描いた絵を年別に並べたリンクをまとめておく。 時々自分でもこれを見て振り返るが、 「ちょっとずつこなれた絵になっていってる」 と思う一方、 同時に 「でも言うほど変わってないかも…?」 とも思ってしまうのだ:

描いていれば、少しずつでも前には進んでいるはず… だが、道が長すぎてどこにも辿り着けない気がする。

2 年目は結構そういう悩みがあったが、途中で以下のことに気づき、3 年目くらいからちょっと考え方が変わった:

- 自分は今、以前と比べて余暇の多くを絵を描くこと・絵の勉強に使っているが、 そうは言っても 3 年でせいぜい 1000 時間程度 (概算) である

- 1 万時間の法則 (何かに習熟するには 1 万時間くらいは練習が必要という一般論) に照らせば、まだ 1 割程度の時間しかかけていない

- なんなら 35 歳から始めて 1000 時間程度でこれくらい絵がマシにはなったのだから、希望がある

ここで気持ちを持ち直せて、3 年目(今年)は新しいことに目を向けられるようになってきている。

- 成長するには自分がまだできないことに挑戦する必要がある

- 自分がまだできないことは無限にある。人物絵ひとつをとっても、ダイナミックなポーズを描いたり、 老若男女を(同じ世界感を保って)描いたり、同じキャラの複数ポーズをソツなく描くような芸当はできない

- まだできないことが無限にあるということは、言い換えれば成長の余地が無限にあるということだ

こう考えて、最近は (それまで億劫で避けていた) 素体を描く練習や、動きのあるポーズの模写などの練習をするようになった。 まだやっていなかったことをやると、経験値が多く入ってくる気がする。経験値には初回ボーナスの仕様があるのだ。

絵を描くほど 「絵のスキルツリーは果てしなく広がっている」「そのスキルツリーは一生かかっても制覇できない」 という事実がよく見えるようになって絶望することもあったが、その絶望も一周すると 「一生かかってもやることがなくならないほど、絵ってやりこみ要素があるんだな!」 みたいな 謎にポジティブな境地 に達したりする。この感覚に到ることで、君はまた絵を描くことを続けられる。

絶望が一周回って、なんか逆に前向きになる境地

iPad で絵を描くときは台を使え。無駄な肩こりを避けられる。押入れに眠ってる MacBook 置く用の台がちょうどいい

俗っぽい・実利的なことも書いておく。 君は絵を iPad と Apple Pencil で描いているが、 3 年目の途中まで デスクに直置き でやっていた。 そして毎回 「あー絵を描くと首と肩がこるわー」 となっていたが、悪いことは言わない。さっさと台(絵を描く用のスタンド)を使え。

3 年目に君はようやく 「なんかプロの漫画家さんとかイラストレーターさんとかの動画観ると、みんなスタンドとか使ってナナメの状態で描いてる…!」 ということに気づく。いや、昔から気づいてはいたが、何故か自分もそうすべきという発想を持っていなかった。

君の場合は、ほら、押入れに使わないまま転がっている MacBook 置く用のスタンド があっただろう。あれでいい。あれを使え。

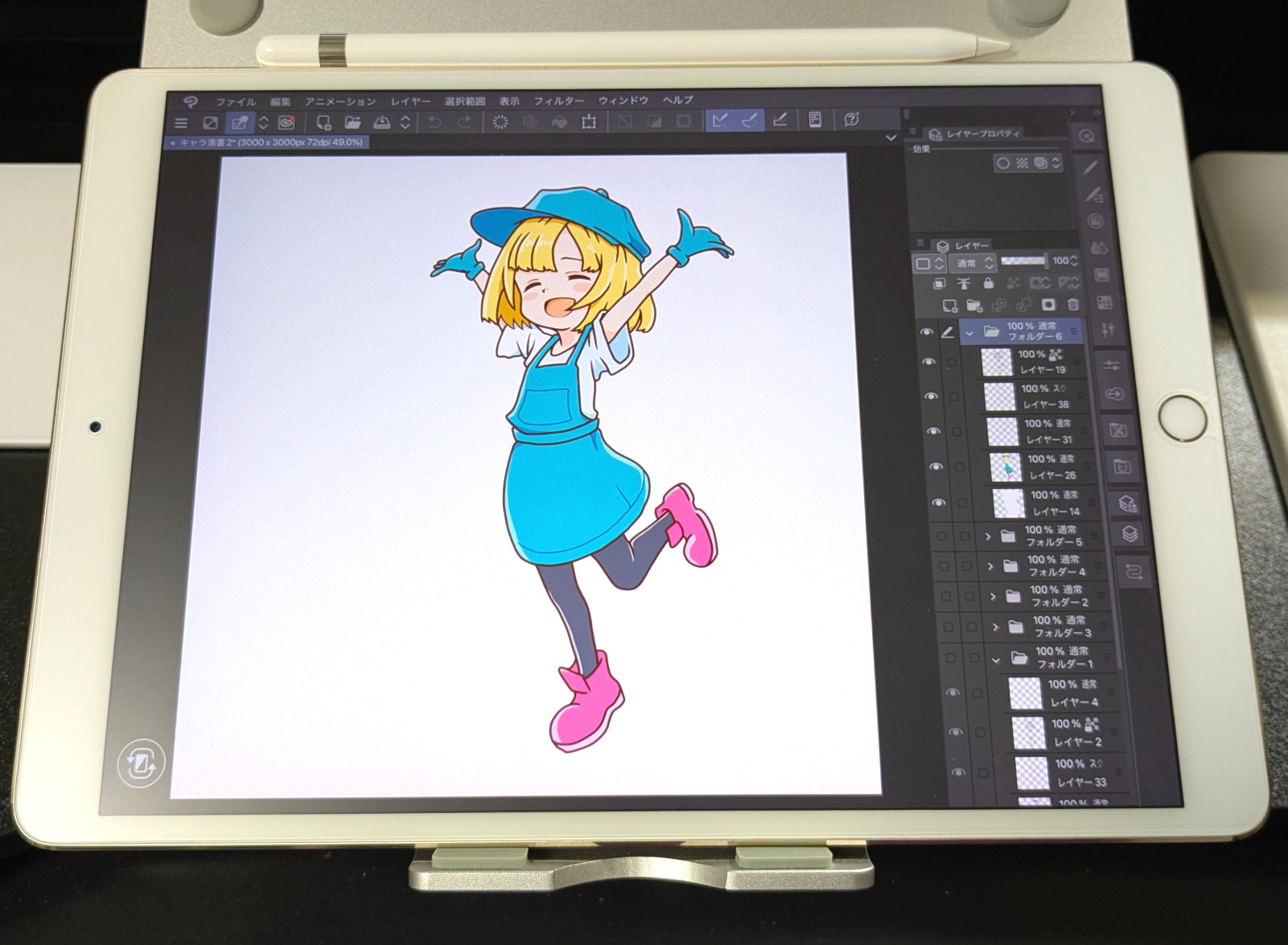

スタンドに iPad を置いて描いている様子

別角度から見るとこんな感じ

台を導入すると描きやすく、首も疲れにくくなるので、より絵を描くのが楽しくなるぞ。

マジで何で 3 年目まで気づかなかったんだろうな…

クリスタを使え。最初からクリスタでよかったんだ

君はつい最近まで、iPad の Procreate というソフトで絵を描き、最後に Mac の Photoshop で仕上げる、という工程で絵を描いていた。

そして最近になって、なんとなく (iPad 版の買い切りがないということで避けていた) CLIP STUDIO PAINT (通称クリスタ)を試してみるが、そこで君は 「今後は全部クリスタでいいや」 と思うことになる。

iPad 版クリスタ。デスクトップ版相当の機能が使えて動作も軽い

Procreate も Photoshop も良いソフトだ。だが君の場合はクリスタでよかった。

- すでに Procreate と Photoshop を使っていて、サブスクを増やしたくないのでクリスタを使っていなかったが、 クリスタの 2 デバイスプラン (Mac と iPad で使う) で 年間 4000 円 は、機能を考えると十分に安かった

- iPad と Mac で同じソフトで作業できるのはデータの取り回しが楽

- iPad 版でもデスクトップ版相当の機能が使える

- イラスト向けの機能や 3D デッサン人形などがよく出来てる

- ユーザ数が多く、素材系アセットのマーケットなどの周辺環境も成熟している

そして君は ソフトウェアの動作の軽さ も高く評価する:

- iPad 版クリスタは Procreate に比べて明らかにバッテリーの減りが遅く、端末も熱くなりにくい。処理効率が高く、開発者が優秀だ

- Mac で使う Photoshop はメモリ消費が富豪的すぎて、ちょっと作業しただけでメモリ 16 GB 占有している、なんてことがよくある。 それに対してクリスタはがっつり作業しても 5 GB 程度で、非常に妥当。常駐させていても気にならない

Photoshop を悪く言うつもりはないが、個人的には Photoshop はメモリ消費の行儀が悪すぎるのと、 昨今着実に値上がりしていってるのとで、脱 Photoshop したいなという気持ちがあった。 (現在の Photoshop は新規契約だとフォトプランで年間 28560 円かかる。クリスタ 2 デバイスの 7 年分より高い!)

とは言えまだ若干「あ、Photoshop で言うところのアレはクリスタではできないんだ」みたいなところはあるので Photoshop を置き換えられるまでには到っていないが、自分の作業 (イラストを描いたり、ゲーム開発用の画像アセットを編集する) を行うぶんにはほとんどをクリスタでこなせそうである。

クリスタはいいぞ。

君はしばらく気づかないが、君の使っているソフトにはタイムラプス録画機能がついている。タイムラプスを見返すと「やった感」が得られるぞ

Procreate にもクリスタにも、 タイムラプス (絵を描く過程の動画)を記録する機能がついている。 なんなら Procreate はデフォルトでこれが ON になっていて、君の描いた絵のタイムラプスはすでに記録されている。 君はこれに 2024 年になって気づく。

タイムラプスの公開は絵の上手い人がやるもので自分とは無縁… というイメージを持っていたが、 シンプルに自分の絵の描画過程を自分で見返すというのは、楽しいものだ。制作工程の振り返りにもなる。

そして何よりタイムラプスを見返すと、 「あ〜、俺これ頑張って描いたな〜」 という 圧倒的やった感 が得られる。 これは人間がわざわざ自分の手で絵を描いたことに対する、人間ならではの報酬と言えよう。

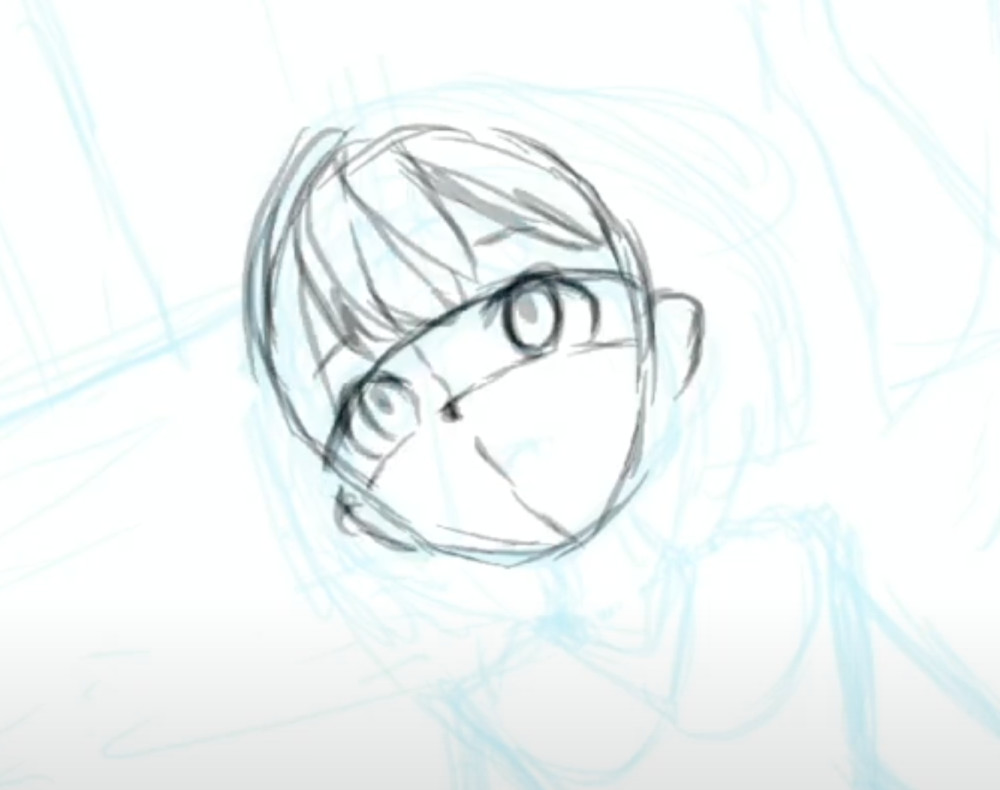

以下は 2024 年に、比較的多くの時間をかけて描いた絵のタイムラプス:

絵の上手い人が素体でアタリをとって自由な構図で描くやつ、あれ憧れてるけど 3 年程度じゃ無理だったわ。デッサン人形を使おう

絵の上手い人の動画を観たりすると、 「ほら、こうやってアタリをとって素体を描いてから人物を描くと、色んな構図が描けますよ!」 みたいな感じでサラサラ〜っと描いてたりするが、 いや、その素体やアタリが描けないんですけど… と君は 100 回くらい思う。

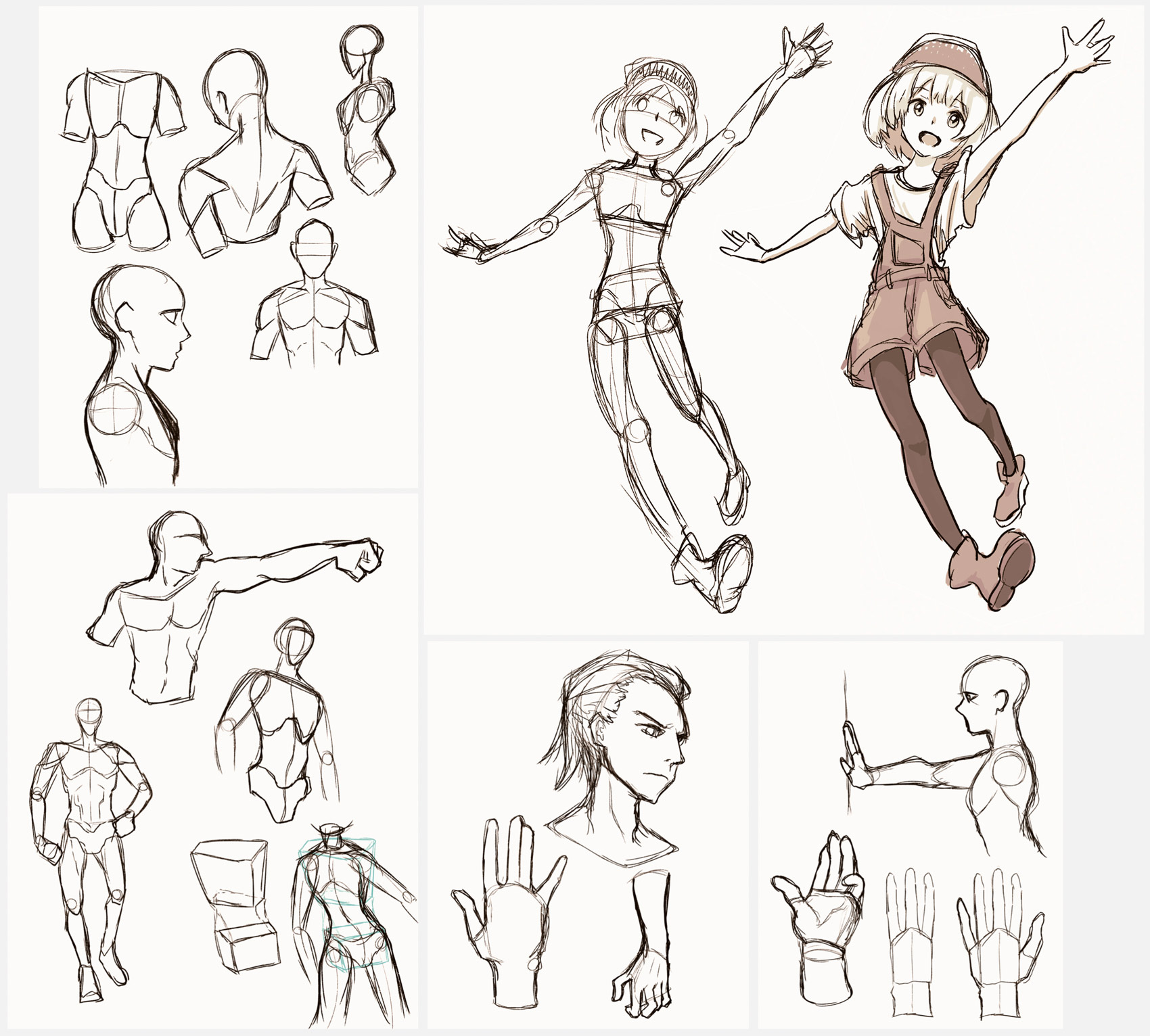

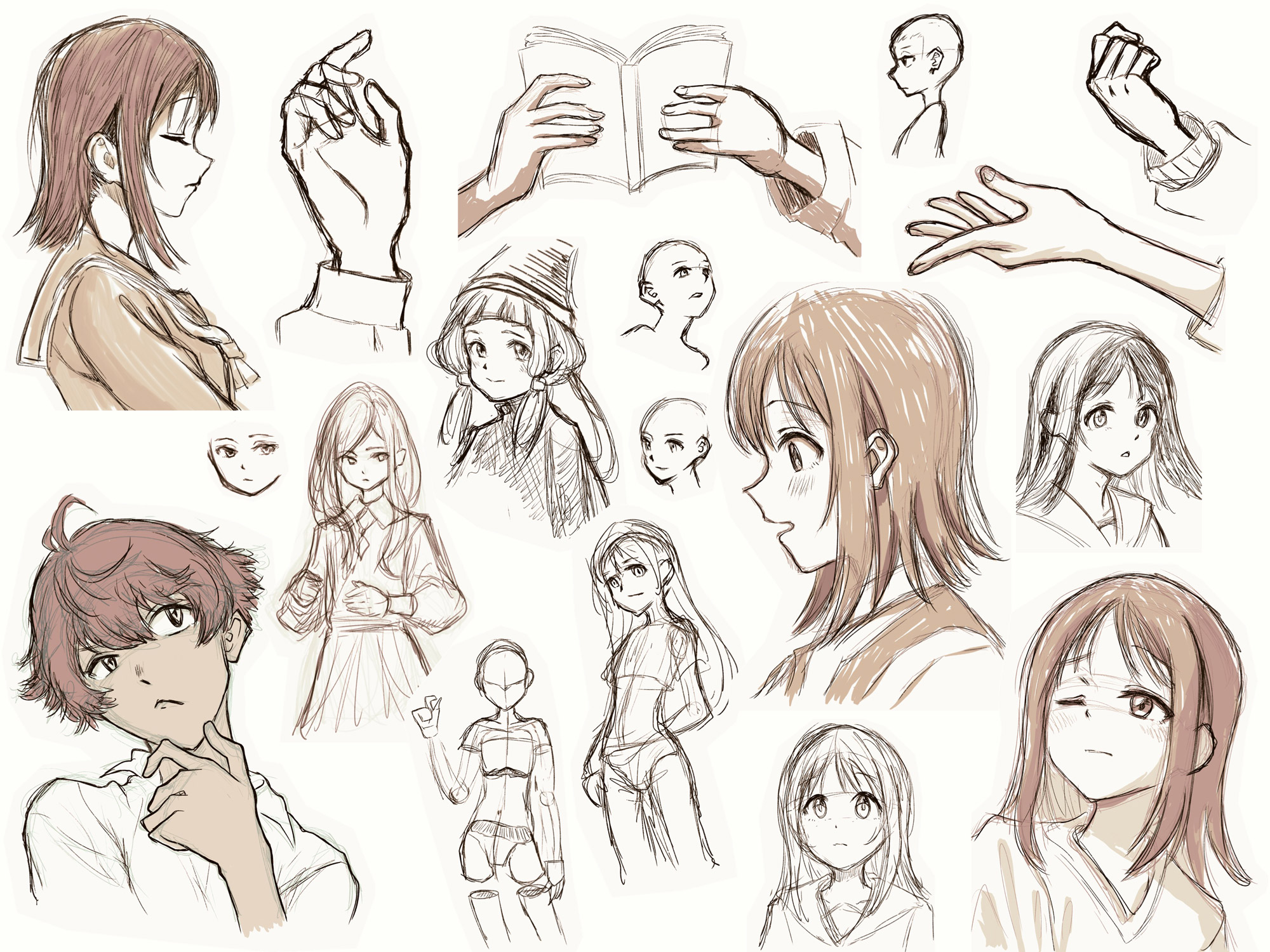

最近は一応、本を買ったり Web 上の資料を見たりして、素体を描く(人間の体のパーツのバランスを学ぶ)練習はするようになりつつある:

この練習は今の自分にとっては有用だと思う。 が、絵が上手い人の 「白紙のキャンバスに何も見ずに素体を描いて、ダイナミックな構図で人物を描くやつ」 ができるようになるのは相当先だろう。 それができるようになったら楽しいだろうが、それこそ多分 1 万時間くらい修練を積んだら手癖でできるようになる、みたいな話だと思う。

何も見ずに素体を描いて人物絵を描けるようになるには、自分はあと 9000 時間くらい修練が必要だ。 3 年目の自分はいったんその事実を受け止め、 クリスタの 3D デッサン人形を臆することなく使う ことにした。人生は短いから。

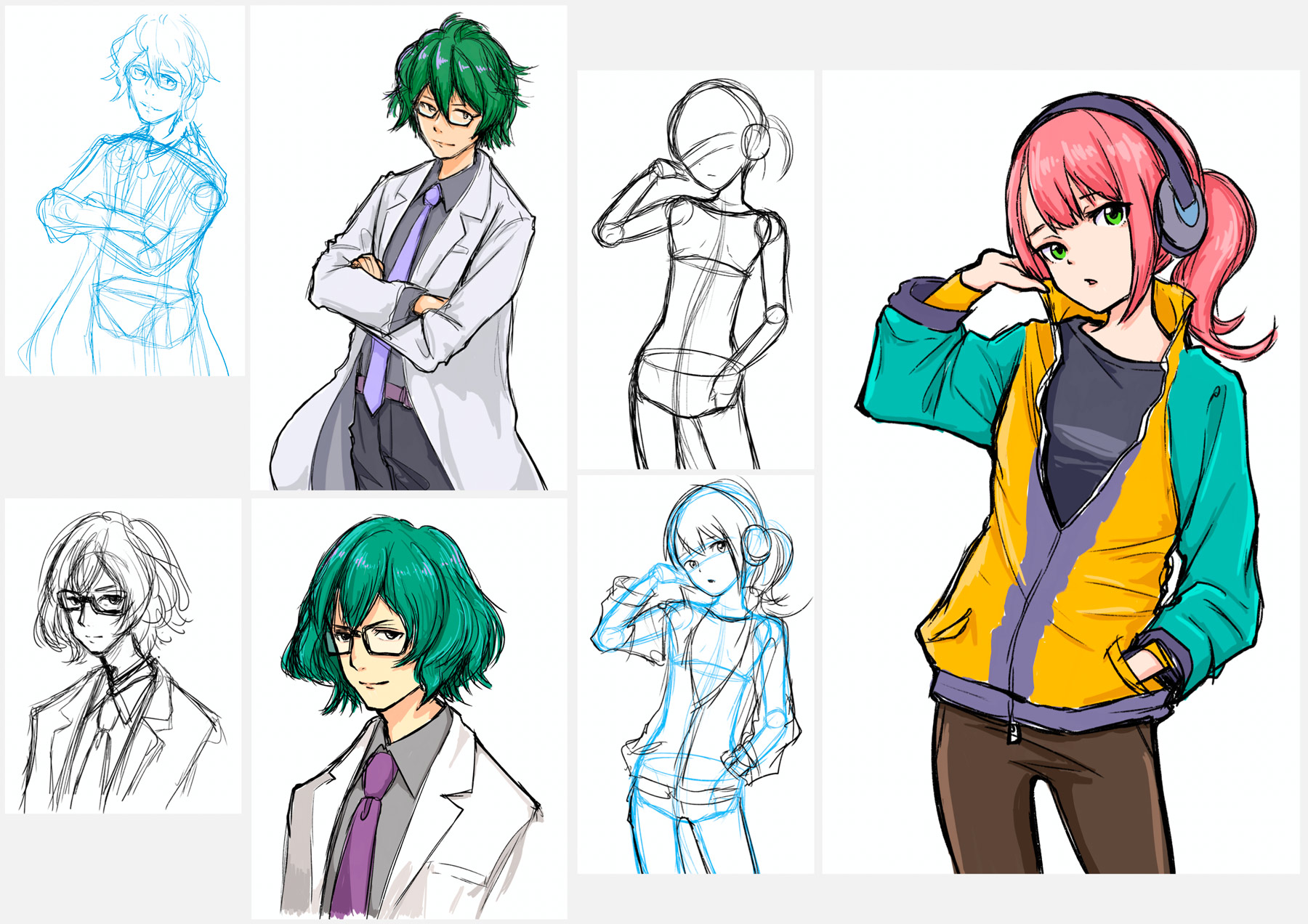

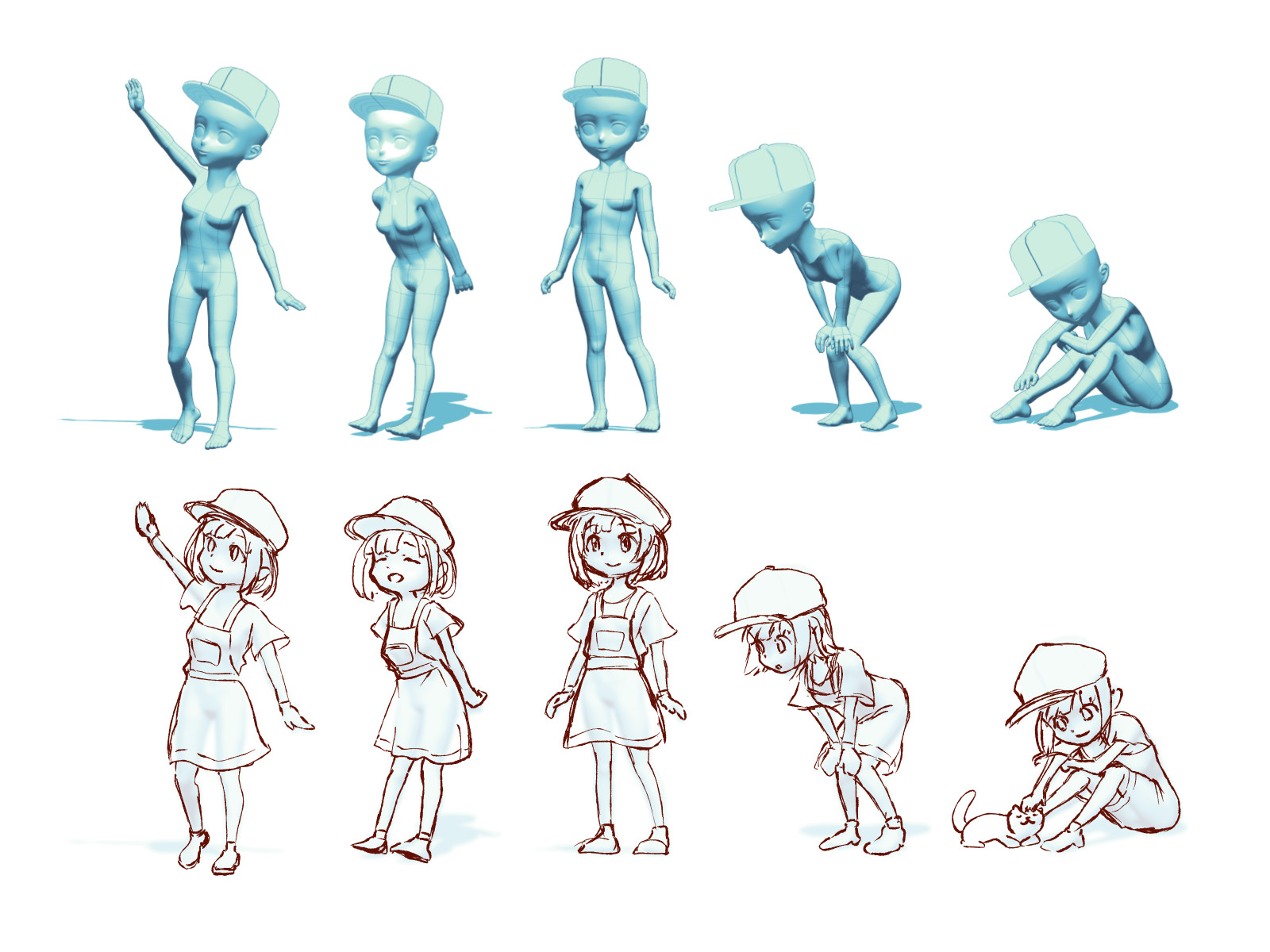

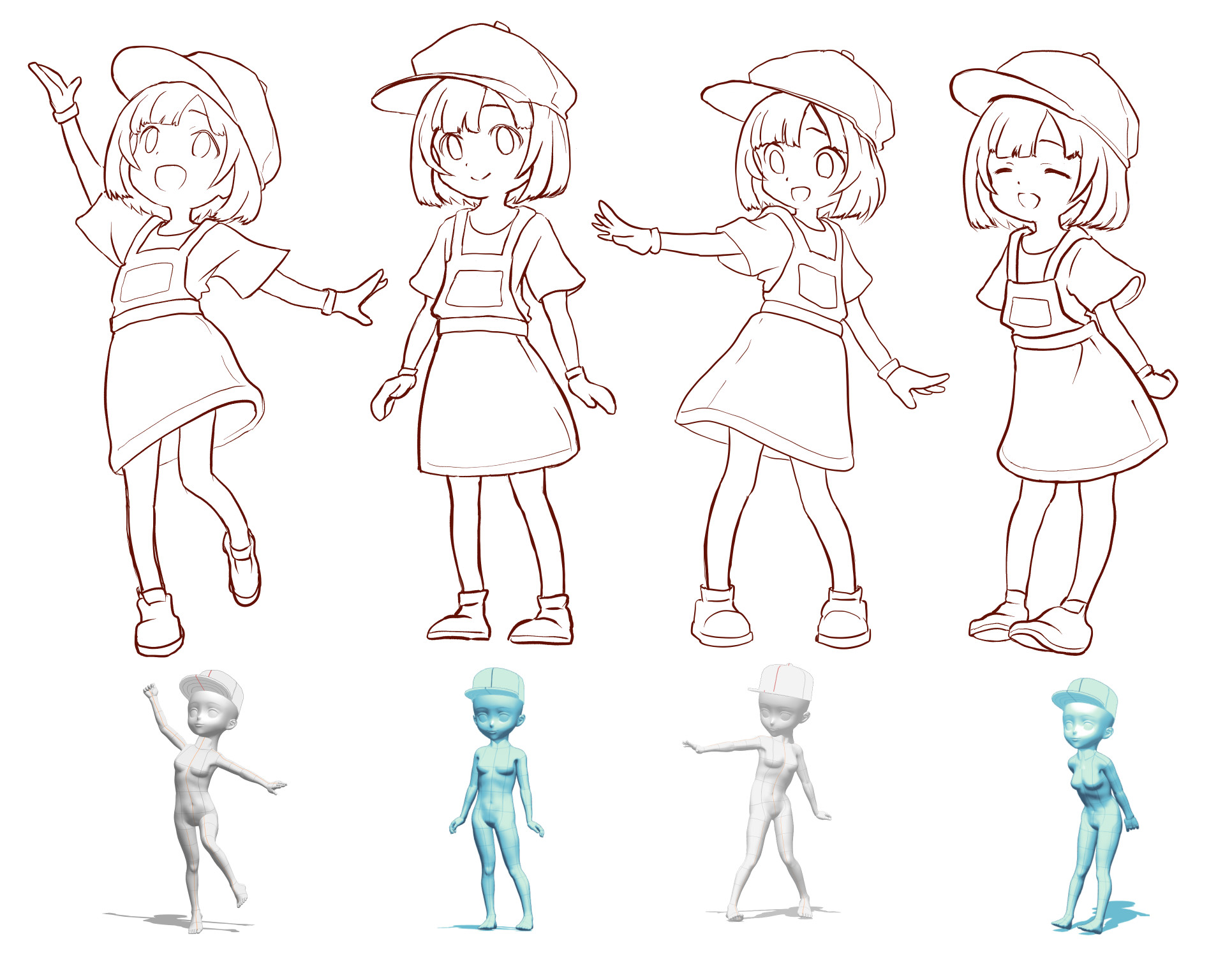

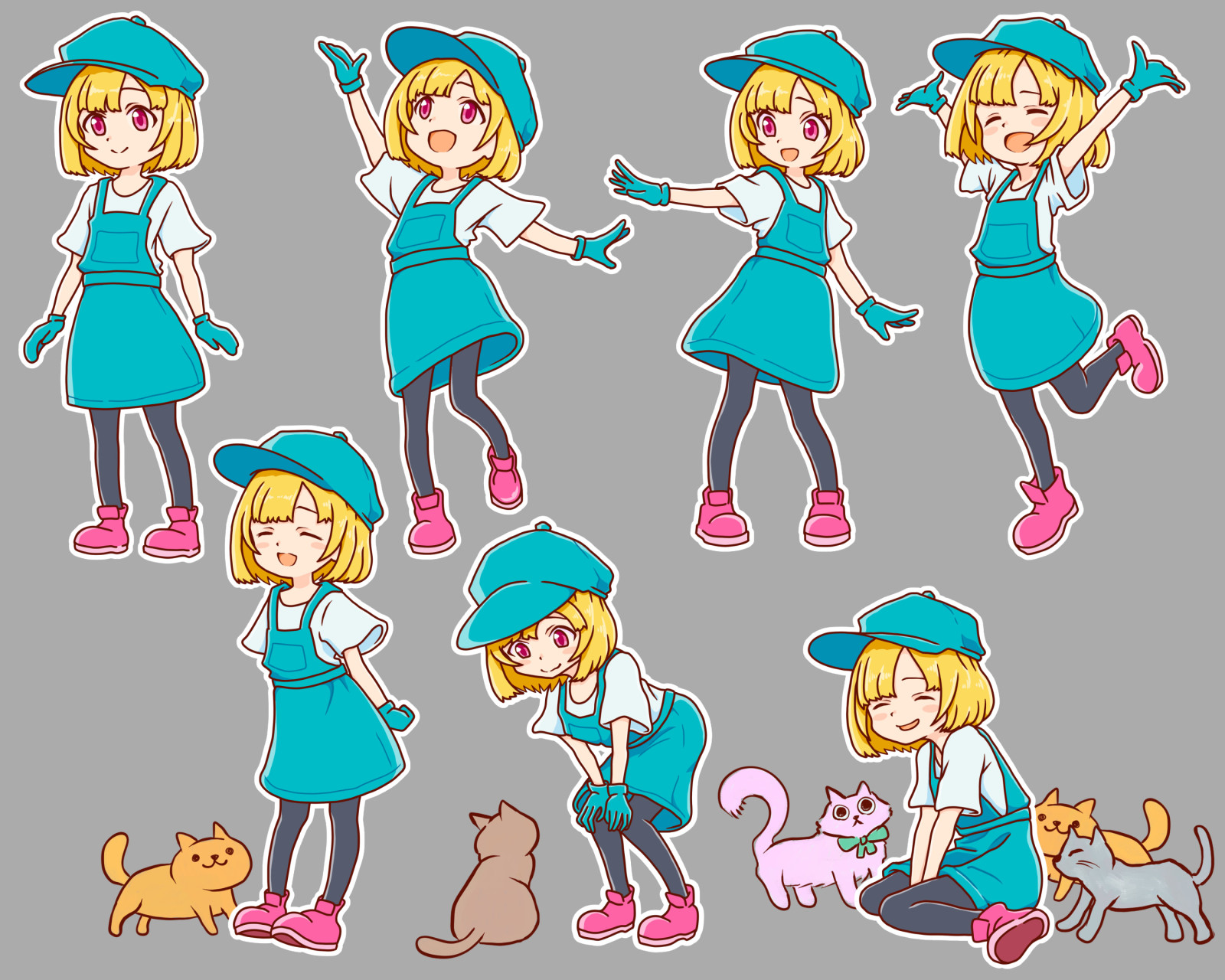

最近はゲームに使う用のキャラ絵 (同一キャラが複数のポーズをとる) を、 3D デッサン人形をベースにして描くということをやっていた:

というか自分のレベルで同一キャラの複数ポーズを描こうと思ったら、 体のパーツの位置関係に整合性を持たせるために 3D デッサン人形のアタリが必須だった。 (プロのアニメーターの人とかはこういうのを使わずにキャラクターの色んなポーズを描くのだろうけど、自分からすれば神の所業のように思える)

以下が完成形:

(なお、3D デッサン人形をアタリにしていても、絵を切り替えて違和感のないようにするには細かいパーツの位置調整などを時間をかけて行う必要があった。 アニメの作画とかってマジですごいんだな… と思った)

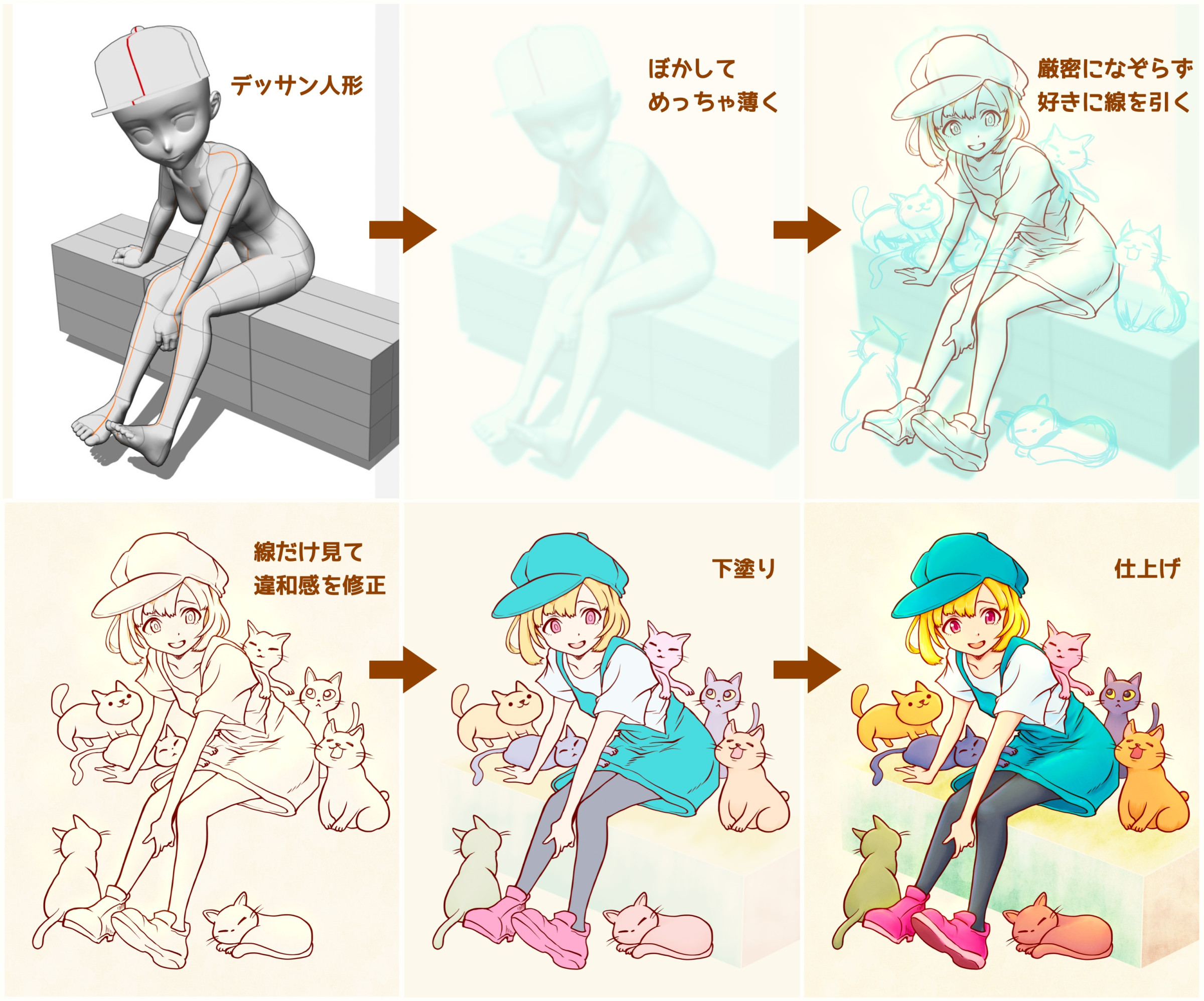

3D デッサン人形は頼もしい味方だが、トレースするとどう足掻いても固い絵になるので薄くぼかしてアタリとして使うくらいがいい

3D モデルを参考にして描くというのは、クリスタを使う前からやってはいた。 (それ用のアプリを使ったり、Unity 上でモデルを置いて参考にしたり、など)

が、うすうす気づいていたが 3D モデルは単純にトレースすると絶対に固い不自然な絵になる ようだ。

3D モデルをわりとトレース気味に描いた例。

少し崩すようにしているが、3D モデルがベースになっている感が強い

3D で作画されているアニメを見ると(どんなに出来がよくても) 「あ、3D でやってるな」 とわかるように、 手描きと 3D ベースには明確な差がある。 というか、おそらく人間がキャラクターの絵を 2D に描き起こす時には、整合性よりも、より良く見せるための細かいウソが入り込むのだ。 この線はこうなっていた方が自然に感じる、このサイズ感は少し崩した方がケレン味がある、とかそういったレベルの。

なので 3D モデルを使いつつ自然なキャラクターイラストを描くためには、 めっちゃ薄くぼかしてアタリにする くらいの使い方がよいと思っている:

ポイントは、線画を描いた後に、3D モデルのレイヤーは消して線画だけを見つめ、 自分の感覚で違和感を感じるところを修正する ことだ。 理屈的には手の位置はここに来るはず、といった整合性よりも、なんかこう位置をずらした方が気持ちいい、といった人間の感覚を優先する方が良い絵になる。 結局、良い絵(見ていて気持ちのよい絵)かどうかを判断するのって、見ている人間の感覚だから。

イラスト・デザイン関係で君が買った本

絵の練習を始めてから君が買った、絵に関連する本をまとめておく(※ 画集的な本も含む):

- TACO直伝! 知っているだけで劇的に上達する 人体ドローイングのコツ390

- TACO直伝! あらゆる悩みを解決する キャラ作画のコツ160

- どんなポーズも描けるようになる! マンガキャラアタリ練習帳 マンガキャラを描こうシリーズ

- イラストをそれっぽく描くコツ

- スタイル別イラストデザインブック レトロ、アメリカン、スペース、和、アジアン…デザインのつくり方が楽しくわかる!

- オシャレでかわいい!がすぐできる イラスト配色アイデアBOOK

- リズムとフォース 第3版: 躍動感あるドローイングの描き方

- 手のポーズコレクション実用レシピ

- TIPS! 絵が描きたくなるヒント集

- ものがたりの家 - 吉田誠治 美術設定集

- 絵の勉強おたすけノート うまい人がコツコツ見つけたイラスト上達法

- 絵がふつうに上手くなる本 はじめの一歩×上手い絵の技術×安定して稼ぐ秘訣

- 色と光マスターガイド イラスト上達のための理論と実践

- あなたの絵に物語性を与える方法

- ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK orie

- いつの日か いつか作品集 ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK

以前からこういった本は紙の書籍で買っていたが、利便性を考えると電子書籍の方がいいなと思い、君はこれらの本を Kindle で買った。 電子書籍なら Mac の画面に映して見ながら手元で絵を描くことができる。 参考資料にしたり、模写の練習をする時にはこちらの方が使い勝手がよい。

※ かつての Kindle は Mac 版のアプリが非常に重くて使いづらいという困った問題があったが、 2023 年 9 月にアプリが刷新されてからは使いやすいものになった。よかったよかった。

君は線画の清書や色塗りをしている時、脳の言語野が空いていてラジオが聴ける。絵を趣味にする前は全く聴かなかった音声コンテンツを大量消費できるようになるぞ

これは絵を描くようになって気づいたことだが、 君は絵を描きながら音声コンテンツが聴ける。 絵を描く作業をしていても、ラジオやオーディオブックの内容が、ちゃんと頭に入ってくるのだ。

これは人によるだろうが、自分は例えば、文章を書く際 (例えばこの記事を書く作業中) は歌ものの BGM をかけることができない。 歌詞の言葉が気になって気が散ってしまうのだ。 が、プログラミング中などは歌ものを聴いても気が散らない (むしろ集中できる) のでよく歌ものを聴きながら作業している。 しかしプログラミング中にラジオを聴くことはできない (聴いても内容は頭に入ってこない。)

ところが、絵を描いている時はラジオでも内容が頭に入ってくるのだ。

まとめるとこうだ:

| 作業の種類 | 僕が聴けるもの |

|---|---|

| 作曲 | 耳が空いていない |

| 文章を書く | インスト系音楽のみ聴ける(歌ものは聴けない) |

| プログラミング | 歌ものを含む音楽が聴ける |

| 絵を描く(線画の清書、着色) | 音楽に加えてラジオやオーディオブックも聴ける |

内容が入ってくるかどうかは、脳の言語野を使っているかどうかによるのだろう。 絵を描く作業 (特に構図やラフが終わって、線画の清書や着色に入った段階) では、言語野が空いているようだ。 コンピュータで例えると、GPU は使用しているが CPU は空いているのでそっちでテキストを処理できる、といった比喩がぴったりだろう。

絵を描く作業は時間がかかる。休日は 6 時間くらい絵を描いたりもするので、 その時間を同時にラジオやオーディオブックの消費にも充てられるのであればお得である。

ということで、絵を描くようになってから 音声コンテンツを大量消費 するようになった。 基本的には (UI 的に使いやすいので) YouTube で流せるものを多く聴いている。 個人的な趣味趣向によるものが大きいが、自分が普段聴いているものを挙げておく:

自分はアニメ好きで声優さんの声を聴くこと自体が好きなので、 YouTube で 「アニラジ 第1回」 で検索して、自分が観たことのあるアニメのラジオを流す、ということもよくやる。 自分が聴いているものだと 「ぼっち・ざ・ろっく!」 のラジオはアニメ終了後も続いていて本数が多いので助かる:

あと以下は芸人さんと声優さんという組み合わせが好き:

その他、たまに聴くやつ:

とにかく長時間耳が空いているので、音声コンテンツはいくらあってもよい。引き続き開拓中だ。

ラジオ系コンテンツが一番気楽に聴けてよいが、オーディオブックも聴けるので時々 Audible を契約して聴くこともある。 オーディオブックは活字より消化に時間がかかりがちだが、6 時間も絵を描いてたりするとちょっとした小説くらいなら聴き終わる。

最近だと、以下の絵を描くときに 「アルジャーノンに花束を」 を聴いた。

「アルジャーノンに花束を」は Audible だと 14 時間ほど尺がある。自分は 1.2 倍速で聴いたので正味 11 時間半くらいか。 ちょうどこの絵を描くのにトータルでそれくらいの時間を使ったので、いい具合に聴き終わった。 (聴きながら描いたことで、逆にこの絵を見ると「アルジャーノンに花束を」を思い出すようになった…w)

Audible に追加されていたのを見て、有名なタイトルだけど読んだことないから聴いてみよう… という感じでなんとなく聴いたのだが、さすが有名なだけあって普通に名作だった。 (ナレーターの人の演技も良くて、絵を描きながら聴いてても感情が動いて泣いちゃったりした)

自分は絵を趣味にしていなかったらオーディオブックを聴くことはなかっただろうから、 絵を趣味にしたおかげでこの作品を知ることができたとも言える。不思議なものだ。

結論。絵を趣味にすることで君は以前よりも読書家になれる!

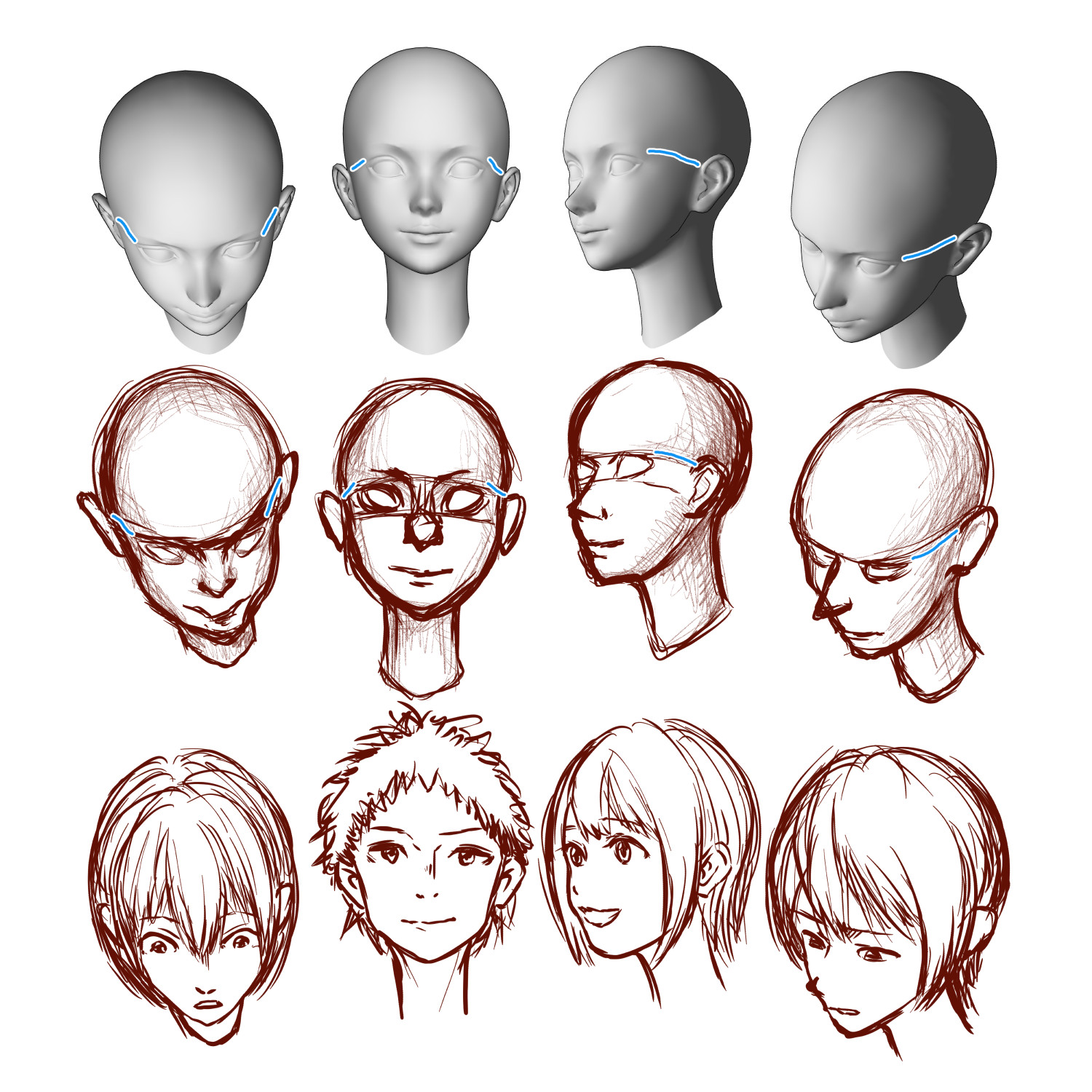

君はしばらく、目と耳の位置関係をちゃんと理解してなかった。耳は君が思っているより z 座標が離れている

わりと細かい話だが、過去の自分には伝えておきたい。 練習初期の君は、人間の顔の 目と耳の位置関係 をちゃんと理解していない。

2023 年に描いた絵。目と耳の位置が近すぎるように見える

目と耳は、君が思ったよりも z 軸方向 (※ 座標系によるけど) に距離が離れているのだ。 僕が思うに、絵の初心者はおそらくここを勘違いしやすい。 なぜなら人間の顔を正面から見る (例えば鏡で自分の顔を見る) と、目と耳は結構近くにあるように見えるからだ。

このあたりを理解するには、 (現実の他人の顔を観察するのもよいが) 3D モデルを回しながら位置関係の変化を観察するのがよい。 以下はクリスタの 3D モデルを参考に練習している例:

クリスタの 3D モデルで目と耳の位置関係を観察しながら練習している例

正面を向いていると目と耳は近く見えるが、横を向くと思ったより距離があるんだな、というのがわかる。 耳の生え際との位置関係を考えるときは 「メガネをかけていたら?」と想像する のがイメージしやすいのでおすすめだ。

顔はキャラクターイラストの重要な部分 (人間が注目しやすく、違和感があったら気になりやすい部分) なので、 顔の形やバランスの理解を深めるのは絵の練習として理にかなっている。

余談だが、自分の場合は顔のパーツのアタリをとる時は 目の上側と下側の二重線を引く ような形に行き着いた。 「顔の目が置かれるラインは少しくぼんだ形になる」といった形状が意識しやすいのと、眉間や鼻の位置が把握しやすくなるためだ。 また、練習初期に自分はよくミスしがちだったが、 目の下側のラインがズレていると下手な絵に見えやすい。 下側にラインを引くのはこれを防ぎたいという意図が大きい。

自分の顔のアタリのとり方

ゲームグラフィックス(シェーダ)の知識は絵を描くときに役立つ(めちゃくちゃ順序が逆だが)

君は絵の練習を始める前、3D ゲームを一本作ってリリースした。 この時シェーダを自作したり、ポストプロセスを研究してゲームグラフィックスの理解を深めたが、 この経験と知識はイラストにも活きる。

特に、3D ゲームの開発経験は光源と影の関係性の理解を深めるのに役立つ。 (3D オブジェクトを色んな角度から眺めたり、光源を動かして影がどう落ちるかをインタラクティブに観察することになるので)

ゲームグラフィックスの一般的な要素・知識も、絵を描くときの道具として使える:

- カゲには落ち影 (Shadow) と陰 (Shade) がある

- スペキュラ (反射光)の強度やテクスチャで、その物体の質感の感じ方が変わる

- (結局のところ、視覚的な質感というのは光の反射の性質によって決まる)

- 光には、物体間で反射して映り込むものもある (グローバル・イルミネーション)

- 隙間や窪みの形状には、届く光が減って暗くなる (アンビエント・オクルージョン)

- 画面の四隅を薄暗くする ビネット効果 は、よく使われる手法

- 逆光っぽく輪郭を強調させる リムライト

- 自然界には空気遠近がある (フォグ)

など…

まあ、本来は絵心のある人たちがそれをどうやって CG 上で再現するか、 ということをやってきたのがゲームグラフィックスの分野なので、 ゲームグラフィックスから入って 「イラストにも活きる!」 とか言ってる自分は めちゃくちゃ順序が逆 なのだが、 スタートがゲームプログラマなので仕方がない。

人生の経験に、無駄なことなんてないんだ…!

色選びは難しい。色は感じ方が相対的すぎる。RGB 値よりも自分の感覚を優先しよう

練習初期の頃の自分の絵を見返すと、 「なんか全体的に色味がくすんでない…?」 という印象を受ける。

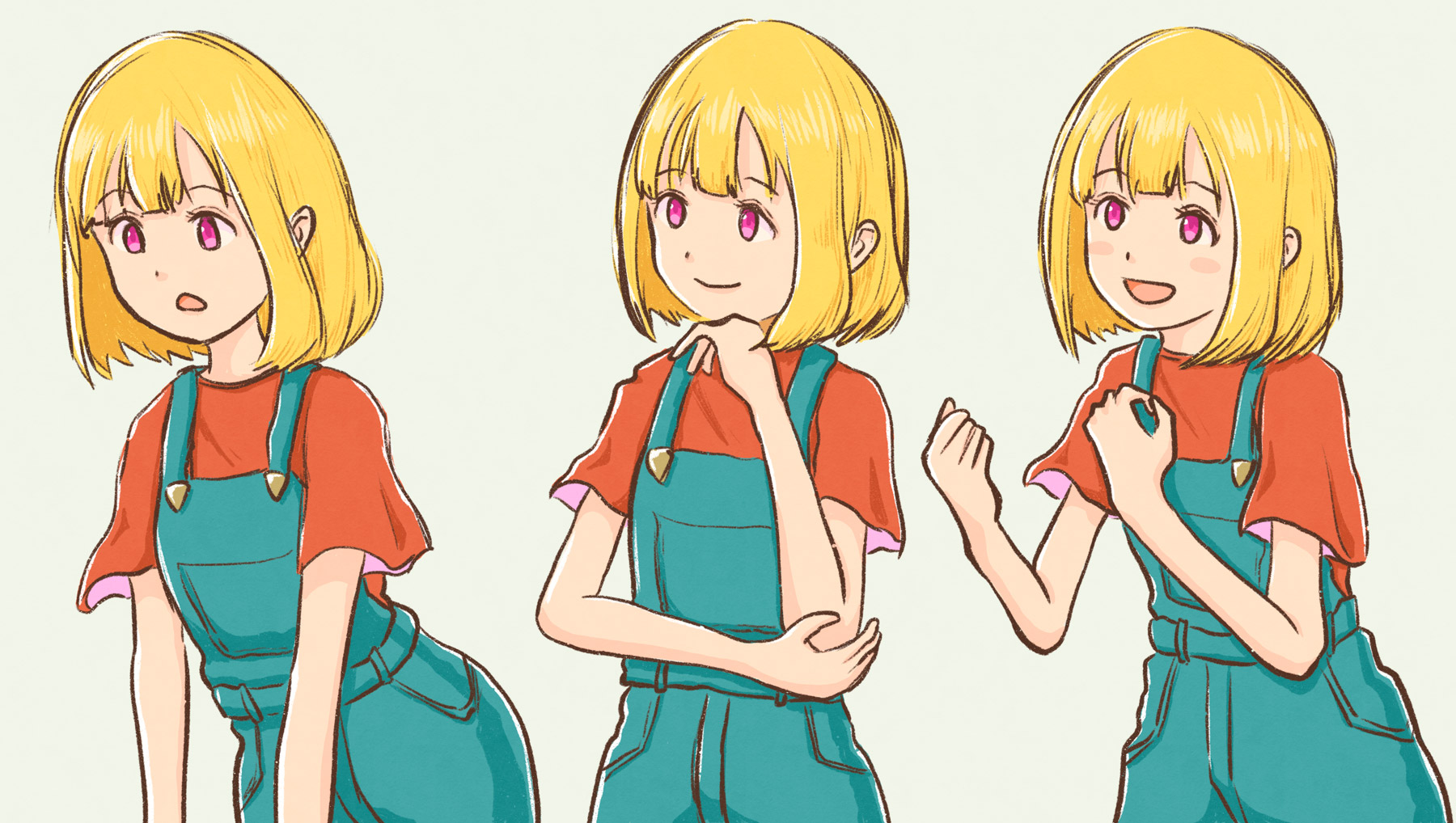

初期の絵と最近の絵で、比較的似たジャンルのものを見比べてみる。 どちらも「ポップで鮮やかになるように」と意識して色を選んだものだが、 自分としては後者の方が、自分のイメージしていた明るい色味にできていると思える:

2022 年の絵。ポップな色合いを目指したが、今見るとちょっとくすんで見える

2025 年の絵。昔の絵と比べてパリッとしてる印象

あと配色のやり方も、前者の絵の頃は明確なロジックを持っていなくて、雰囲気で 4 色くらい選んで適当に配置しているだけだった。

後者の方は、キャラクターの配色について

- ゲームのメインキャラにしたいから、爽やかな配色にしよう

- ベースが明るい青で、メインカラーとして髪色に黄色

- アクセントで瞳と靴に鮮やかなピンクを入れよう

- モノトーン系は喧嘩しないので、シャツは白、足は黒系でまとめる(少し青みをかけてなじませつつ)

みたいな思考で色を決めることができている。 このあたりは成長した点と言える。

絵を描くようになって思ったのは、色はとにかく相対的なもので、 その色が置かれた環境 (周囲の色との関係) で感じ方が大きく変わるから難しい、ということだ。 たまに「これ実は同じ色なんです」といった色の錯視画像なんかを見かけることがあるけど、 あれがまさに色の性質 (人間の色の感じ方の性質) を表しているものだ。

ゲームグラフィックスでも、ライティングや後処理によって、本来のアセットが持つ色は如何様にも変わる:

昼のライティング 夜の青みがかったライティング

前者の画像の中の緑と、後者の画像の中の緑は、ピクセルの RGB 値で見たら全然違う数字になる。 だけど人間は夜の画像の緑も、「青っぽい空気の中の緑」として認識するのだ。

だから色を決めるときは、その絵の中において自分がどういう色に感じるのか、という人間の感覚を優先したほうがいい。 元がプログラマなのでつい RGB や HSV の数字を見てしまうが、それ単体では決まらないのだ。

模写の練習をするときの題材として、アニメが素晴らしい資料だった(アニメは身近なのに気づくのに時間がかかった)

自分がいいなと思う絵の模写をするというのは、絵の練習法の定番だと思う。 これまでは先に挙げた書籍に載っている絵や、 Pinterest などで検索して目についた画像を参考に模写をしていたが、 ある時 「キャライラスト系の練習ならアニメを一時停止して模写すればいいじゃない」 ということに気づいた。

自分はアニメが好きで、なんなら創作のインプットも兼ねて 「平均して 1 日 2 話は何かしらアニメを観よう」 と 強い志で意識的にアニメを観ている ほどなのだが、それだけアニメを観ていながら、 アニメを止めて模写するという発想に到るまでに時間がかかった。灯台下暗しだ。

自分の好きなアニメを観ながら模写した例(関係ない落書きも混ざっているが)

最近のアニメで自分が好きな絵柄は「花は咲く、修羅の如く」や「小市民シリーズ」など

アニメの模写はいい。

- サブスクで手軽にアクセスできる。Mac のモニタで映しながら手元で絵を描く模写もやりやすい

- 1 話のアニメだけで何コマも絵があるので、絵の資料としては膨大な量がある

- そもそも「動きのある絵」が前提になっているので、色んなポーズや表情の練習ができる

- 同一キャラを色んな角度で見たときの差分が学べる。横顔とか後ろ姿とか

- 色もついてるし、照明効果による色の変化も観察できる

- 「手の表情」のパターンが多い

- 全身が映ることも顔のアップもある

- キャラだけじゃなく背景や建築物、食べ物などの絵も豊富

「アニメは絵の膨大な参考資料」 ということに気づくと、また違った世界が見えてくるぞ。

「シルエットが大事なんだな」ということを君は 3 年かけて理解する(理解したからといって良いシルエットが作れるわけではないが)

いい感じの絵って何で決まるんだろう、自分の絵がずっと素人っぽく見えるのは何でだろう… ということを君は 100 回くらい思う。で、まあ色々と要素はあるんだろうけどその中のひとつに 「シルエットが大事」 ってのがあるな、ということが何となくわかってくる。

で、全体のシルエットというのは絵を清書した後には変えづらいので、ラフの段階からシルエットがダサくないか? みたいなことを意識しておくのがいい。

ちなみに、今年に入ってから読んだ本「イラストをそれっぽく描くコツ」でも、 「先にシルエットをとってから中身を描くといいよ」といったことが書かれていて、なるほどと思った。 (まあそれがそんな簡単にはできないんだけど…w)

気合を入れて描いた絵がサムネイルで見ると「なんか違くね」となることが何度もあった。だからラフを描く時点でキャンバスをめっちゃ小さくしておくといい

描いているときはよかったけど、完成後に引きで見たらなんか思ってたよりショボい… ということがよくある。 これは前述のシルエットの話と関連している。 俯瞰して見た時になんか全体のシルエットや構図・配置がイケてない… といったことに、キャンバスに向き合っている時は気づきにくいのだ。

で、これの対処法として、 「ラフはめっちゃ小さいキャンバスに描く」 というのがある。 自分の場合はクリスタのキャンバスをズームアウトしてめっちゃ小さくした状態で描く (ラフの段階を進めるに従って大きくしていく) といった方法で描くのがいいかもしれない… と思い始めているところ。

以下の動画の絵は、 (動画だとわかりにくくて恐縮だが) そういう描き方をしている:

- 最初の 7 秒くらいの絵はキャンバスをめっちゃ小さくした状態で描いて大まかなシルエットをとる

- 次にキャンバスを中くらいで表示してもう少し細かい形をとる

- 17 秒くらいの絵から、キャンバスを拡大して線画を清書している

以前の自分だと、線画を清書して色を塗り終わってから、Mac に持ってきて色味の調整とかしている時に引きで見て 「うーん、なんか体の重心の感じとか、服の布のフォルムとかが微妙なような…?」 みたいになることが多かった。 ラフの時点で引きで捉えるようにしておけば、早い段階でその違和感を修正できるようになる。 キャンバスを小さくするのは、それを強制的に行う方法だ。

調べてみると、この「ラフは小さく描く」というのは、わりとよくある手法らしい。 (知り合いのプロのイラストレーターの人も、「そういうミニラフを描くというのはよくやりますよ」と言っていた)

あと上手い人のタイムラプス動画を見ていたら、物理的にキャンバスの片隅にちっちゃくラフを描いて、 それを拡大してから下書きにして線画を描き始める、といったやり方をしている人もいた。なるほど。

ラフの段階でめちゃくちゃ修正していい。良いシルエットになるまで修正を繰り返せ。もっとインクリメンタルに描いてよかったんだ

長くなってきたが、もう少しだけ続けさせてほしい。 これが今回一番、過去の自分に伝えたいこと と言ってもよいのだが、デジタルで絵を描く際には、実は 「ラフの段階でもっと泥臭く描いたり消したり変形ツールとか使ったりして納得行くまでめちゃくちゃ修正していい」 のだ。

以下の絵は最近描いたもので、自分でも結構いい感じに描けたな、と気に入ってるものなのだが、 「ラフの段階でめちゃくちゃ修正する」やり方で描いている。動画の前半 30 秒くらいを観てもらったらわかると思う:

絵が上手い人の動画を観ると、なんか素体のアタリをサラサラっと描いた後に、 ラフで描く線の時点でもう明らかに上手い人のソレ で、 ああ、最終的にはああなるまでデッサンなどの基礎練や観察の修練を積まないといけないんだな… と思い込んでいたけど、 それは前述したようにお前ではあと 9000 時間かかる。

最初から正解の線を引かなくていいんだ。

というか、そもそもお前のレベルで最初から正解の線を引けるわけがないんだ。

あれは 10000 時間の先にいる人が辿り着いた場所なんだ……。

だからラフの時点で、キャンバスを引きで見たりしつつ、納得のいくシルエットになるまで修正を繰り返せばいい。 すぐに正解の線は引けなくても、描き足したり削ったり変形ツールで位置調整したりを繰り返すことで 「こっちのシルエットの方がマシかも」 といった評価はできる。

君は何度も、自分の絵を見ては「ショボいなぁ」「なんか違うなぁ」と思い、落ち込んできた。

でもそう思うってことは、少なくとも自分の理想の絵と差分があるってことには気づけてる、ってことなんだ。

あとはその差分を減らす方向に修正を試みればいい。

プログラマの君に、わかりやすい例えを送ろう。これは 最適化問題 なんだ。

君が「なんか違う」と思うエラーを最小化する方向に、少しずつ進め。

そうして、マシなシルエットになるまで修正を繰り返していく。ラフなので線がぐちゃぐちゃでも気にしなくていい。 大事なのはシルエットだ。

以下の絵も、ラフを何度も描き足したり削ったり変形しながら修正した例。 横顔が描き慣れていないので、何度も試行錯誤することになったが、最終的には気に入った形の横顔になった:

絵は、別にこうやって 漸進的に・インクリメンタルに 描いていってよかったのだ。

以前の君には、絵に関してそういう発想はなかったと思う。 なんとなく、 絵は紙に一発で描くものという先入観 があったからだろう。 でもゲーム開発とか作曲とか、他の創作活動を思い返してみると、 大体どれも最初に荒く骨格を作って、徐々に細部をブラッシュアップさせていく、といったやり方をするものが多かったはずだ。

デジタルイラストにもこのやり方は通用する。

絵を描くようになったことで得られた恩恵は色々ある

長々と書いてきたが、こんな苦労をしてでも、絵を趣味にして良かったなと思うことはたくさんある:

- 世の上手い絵を見て、より深く「上手いな〜」「美しいな〜」と味わえるようになった

- 今まで聴かなかった多くの音声コンテンツに出会えた

- もくもくと線を引いたり色を塗っている時間は、とても落ち着く

- 自分の描いた絵でも、SNS に投稿していいねと言ってもらえることがポツポツ出てきた (そういうのは自分とは無縁の世界だと思っていた)

- 自分の創作物が、目に見える形で残り、蓄積されていくのが楽しい

- ゲームは完成させるのに年単位で時間がかかるけど、絵のひとつひとつはもっと短いスパンで作れて、 アウトプットが短い周期でできる

生成 AI の時代に、人間が手で絵を描くことにどれだけの価値があるかわからないが、 少なくとも自分の中においては、絵を描くことには意味を持たせることができている。

最後に。挫けそうになったときは心の中のイマジナリー師匠に励ましてもらえ

時々挫けそうになることもあるけれど、そういう時は心の中のイマジナリー師匠に

「プログラマーにしちゃ絵を頑張ってるほうだと思うで」

って励ましてもらうのがおすすめです。健闘を祈る。

心の中のイマジナリー師匠に励ましてもらっている様子